Netflixに学ぶ、開発者体験(DevEx)を高めるリーダーシップとは? Findy生産性Conference 2025

Kate Wardin「コードのその先へ:開発者体験を活性化させる方法」

Findy 開発生産性 Conference 2025 特別講演より

2025年7月3日に開催された Findy 開発生産性 Conference 2025 のお昼のSpecial Talkにて、Netflixのエンジニアリングマネージャーである Kate Wardin 氏が登壇し、「開発者体験(Developer Experience, DevEx)」の向上について講演を行いました。

先日紹介した Kent Beck 氏の発表と通ずる部分も多くありますが、Kate氏のプレゼンテーションはより体系的かつ実践的にまとめられていたのが印象的でした。本記事では、そのエッセンスを紹介します。

測定とストレスの関係性:PR数やストーリーポイントの誤解

Kate氏は、開発者体験を語る上で避けて通れない「生産性の測定」について、Kent Beck氏同様に言及していました。たとえば、PRのマージ数やチケット処理数などの「量的な指標」はしばしば用いられます。

しかし、ストーリーポイントの重みづけや処理速度と、実際の開発速度や開発者の満足度には相関がないことが調査結果から明らかになっていると語りました。

この指摘には私自身も共感する部分があり、ストーリーポイントを複数チームで導入した経験では、次のような課題が生じました:

- 重みづけと時間見積もりが混同される

- チーム内での共通理解があれば数値化の必要性が薄れる

- 数値が逆にコミュニケーションを妨げるケースもある

加えて、次のようなデータも紹介されました:

60%の開発者が、コード行数やチケット処理数による評価をストレスと感じている

このようなプレッシャー下では、燃え尽き症候群の発生率は2.5倍、離職を検討する割合は1.8倍に増加する

これはリーダーやマネージャーにとって極めて重要な示唆であり、「測定」は慎重に扱うべきであることを再認識させられました。

予防策としての「プレモーテム」

興味深い概念として紹介されていたのが 「プレモーテム」 です。

ポストモーテム(振り返り)はSREやDevOpsの文脈で一般的ですが、プレモーテムはプロジェクトの開始前に、どのような問題が起き得るかをチームで事前に議論するというものです。

これは事前に心理的安全性を築き、無用な障害を防ぐための非常に実践的な手法であると感じました。

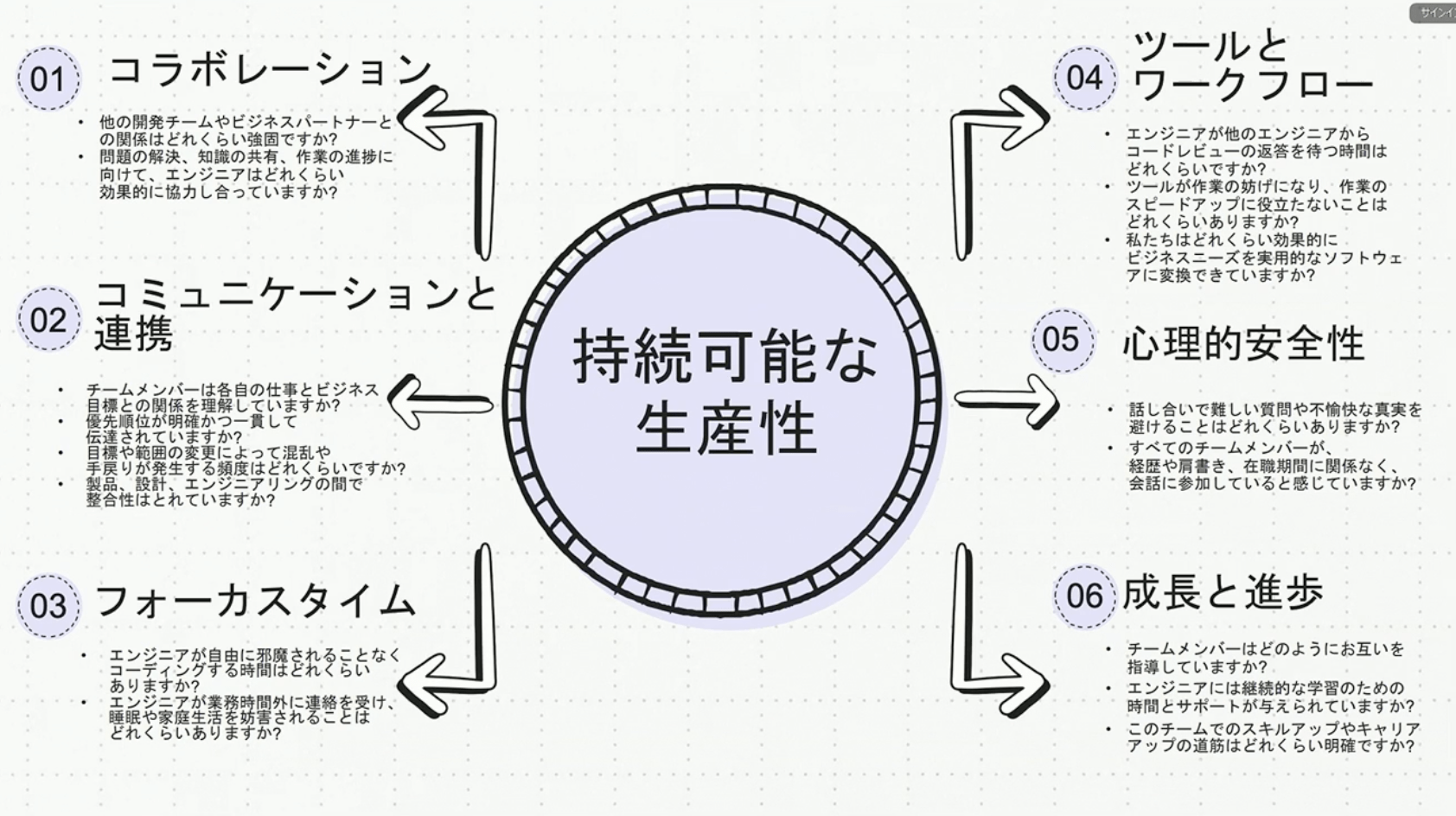

開発者体験を構成する6つの観点

Kate氏は、開発者体験を高めるための6つの観点を次のように整理して紹介していました。

1. コラボレーション

- チームのレトロスペクティブ(振り返り)

- 明示的な期待の共有

- 明確な役割と責任の明文化

- プレモーテムの実施

2. コミュニケーションと連携

- プロジェクト管理ツールの適切な活用

- 暗黙の仮定の明示化

- コンテキストの階層的共有(カスケード)

- 会議の目的と進行方法の見直し

3. フォーカスタイム

- ディープワークウィークの導入

- データ駆動型の意思決定

- 会議の優先順位づけと削減

- WIP(Work In Progress)の制限

- コンテキストスイッチを避けるタスクバッチ処理

4. ツールとワークフロー

- 現状のプロセスの評価と再構築

- 目的を果たしていないツールの見直し

- 成果につながるツールの強化

5. 心理的安全性

- 難しい話題を避けていないかの自問

- 職位や在籍年数に関係なく会話できているか

6. 成長と進歩

- 明確なキャリアパスの提示

- ハッカソンやイノベーションウィークの実施

- メンタリングの仕組み

- 失敗から学ぶ文化の育成

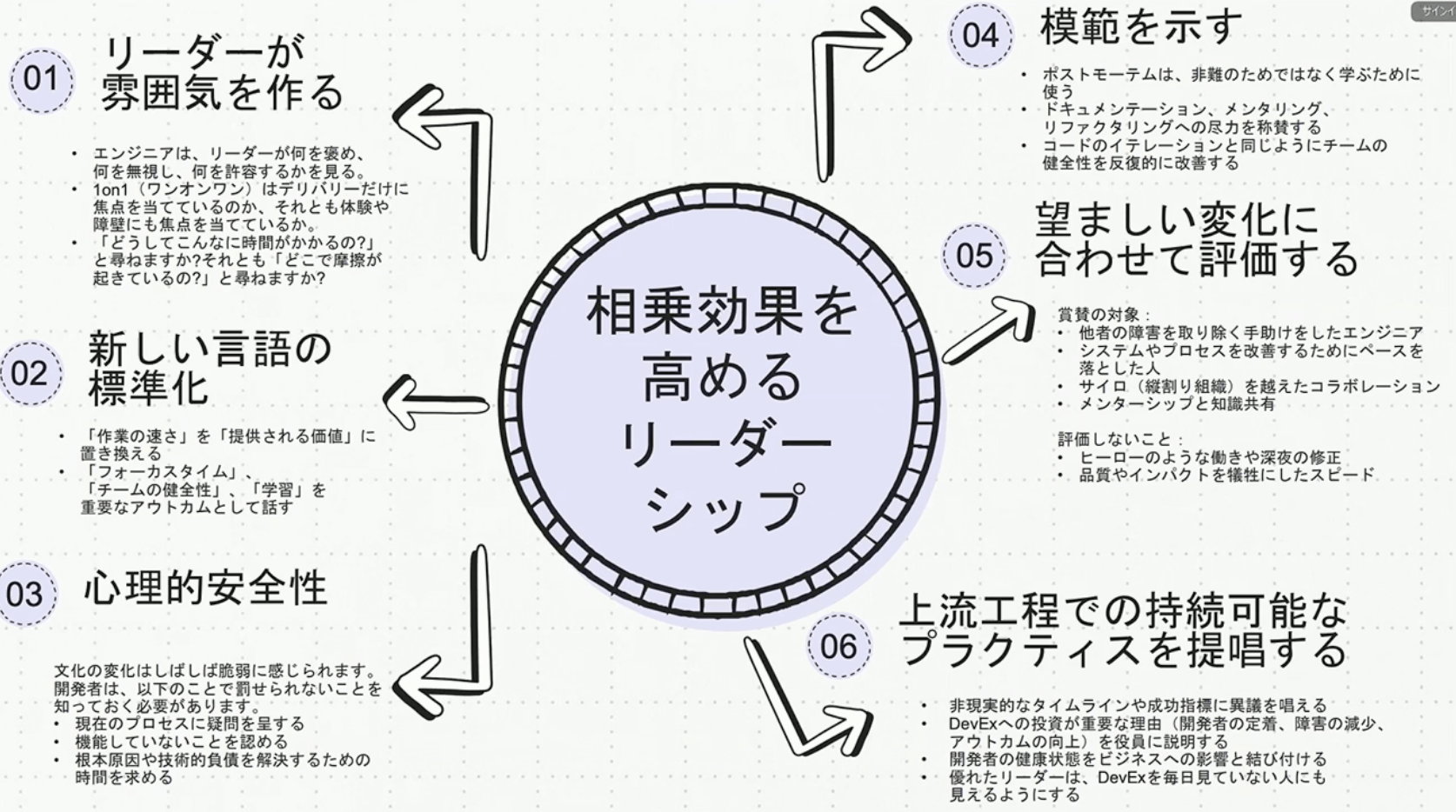

相乗効果を高めるリーダーシップ

Kate氏は、開発者体験の向上にはリーダーの振る舞いが決定的に重要であるとも述べていました。以下は、彼女が示した「相乗効果を高めるリーダーシップ」の6つの原則です:

1. リーダーが雰囲気を作る

称賛と無視の対象がチームの行動を方向づける。

2. 新しい言語の標準化

「作業の速さ」ではなく「提供価値」や「チームの健全性」を評価軸に。

3. 心理的安全性の確保

異論・懸念の表明が許容される文化を作る。

4. 模範を示す

リファクタリングやドキュメンテーションに自ら取り組み、学ぶ姿勢を示す。

5. 望ましい変化に合わせた評価

サイロを越えた協力や、他者の障害を取り除く貢献を評価。

6. 上流工程での持続可能なプラクティス提唱

非現実的なタイムラインやKPIに異議を唱え、DevEx投資の必要性を語る。

結びに:すべての労働者に共通する課題としての「開発者体験」

Kate氏の発表内容は「開発者体験」という文脈で語られていましたが、そこで取り上げられた課題――心理的安全性の欠如、過度な測定プレッシャー、意味を見失ったプロセス、成長機会の不透明さ――は、おそらく業種や階層に関わらずすべての労働者が日々感じている問題ではないでしょうか。

特に近年、経済的な不安定さやグローバルな競争の激化により、「効率性」「成果」「数値目標」ばかりが強調されるようになり、働く人々の心の余白や安心感はますます削られています。開発の現場もその例外ではありません。こうした環境下で、「心理的安全性」の欠如や「燃え尽き症候群」のリスクが開発効率を下げ、結果として企業や社会全体の生産性をも損なっているという指摘は、決して開発者だけに限らない、普遍的な問題といえるでしょう。

また、労働現場において「声をあげることができる」か、「失敗から学べる」かといった文化は、単なる福利厚生ではなく、持続可能な組織の土台です。そしてその土台を支えるのは、リーダーの姿勢と、組織全体の構造的な意思です。

技術やツールの進化だけでなく、人間らしさや信頼関係が、真の生産性と創造性を生み出す。

Kate氏の講演は、その本質を静かに、しかし明確に教えてくれていたように感じます。