中小企業こそ今すぐDXを始めるべき理由――“選択肢”ではなく“生存戦略”としてのDX

DXは「いつかやる」ではなく「今やる」べき理由

過去20年間、「IT化」「業務効率化」「デジタル化」は何度も叫ばれてきました。2025年の現在でも、多くの中小企業では本質的なDX(デジタルトランスフォーメーション)が進んでいないのが現状です。実際、日本国内でDXに着手している中小企業は35%にとどまります。

DXとは単なる流行語ではなく、企業の経営“エンジン”を載せ替えることに等しい必須の経営課題です。

本記事では、その意義と具体的なメリット、そして直面する課題と解決策について、中小企業の視点から解説します。

データで見る、日本企業のDX化の現状と課題

三菱総合研究所の報告書(2025年)によれば、売上100億円以上の大企業のうち76%がDXに取り組んでおり、2021年から6ポイント上昇しています。そのうち35%は、ビジネスモデル自体を変更するという根本的な変革を実行しています。

一方、中小企業ではDXに着手している企業は全体の35%にとどまり、多くの企業で業務のアナログ依存や属人化が残っています。この格差は今後の競争力にも直結する深刻な課題です。

DXとは何か?――「エンジンの載せ替え」で考える

DXとは、単に新しいツールを導入することではなく、企業の活動全体を根本から見直し、仕組みそのものを現代的に再構築することです。

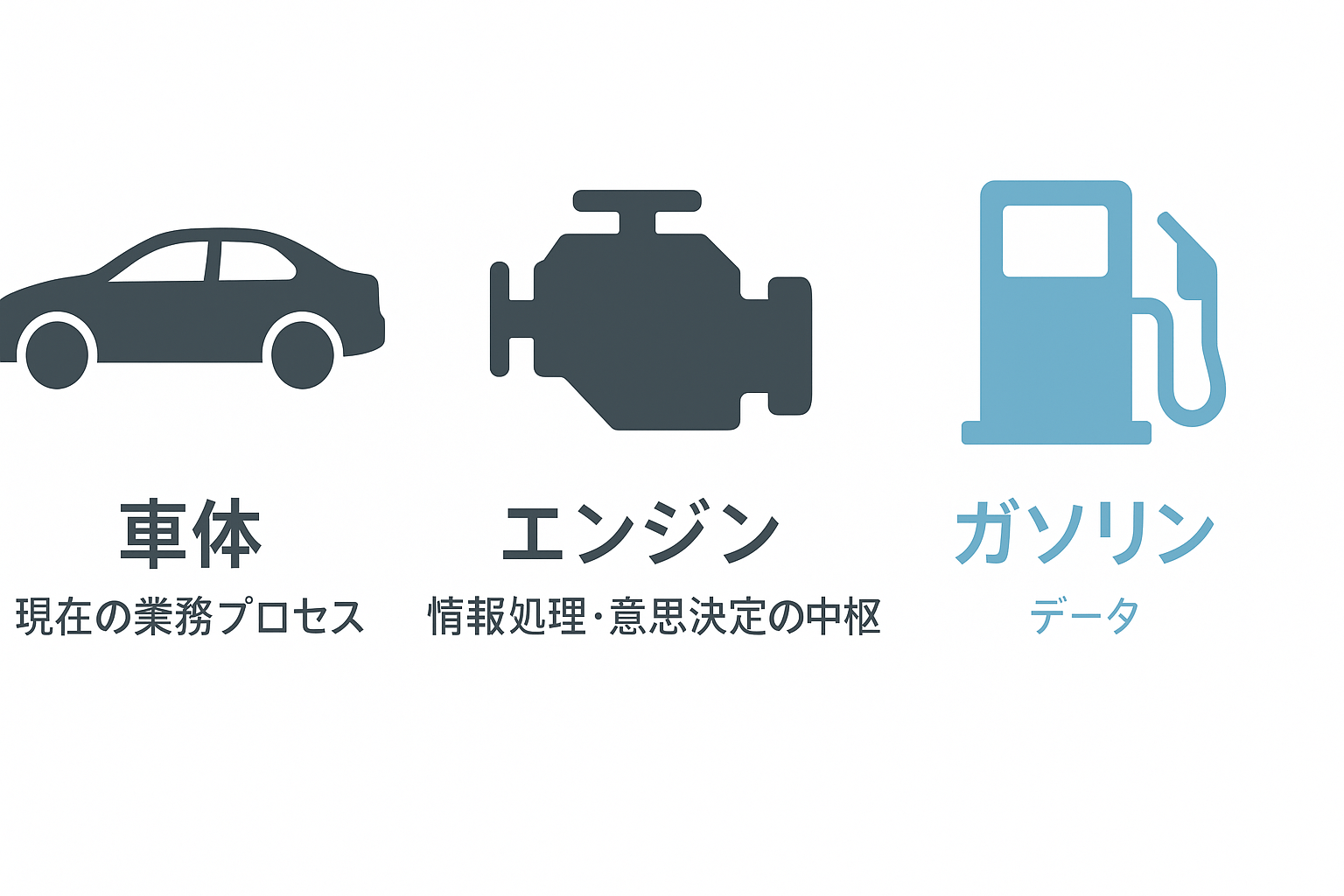

これを「車」にたとえると、

- 車体 = 現在の業務プロセス

- エンジン = 情報処理・意思決定の中枢

- ガソリン = データ

と置き換えることができます。

古いエンジン(アナログ運用、紙管理、属人的な業務)では、長距離を走れず故障リスクも高い。

一方、最新のエンジン(データドリブンな業務プロセス)であれば、効率よく、遠くまで、安定して走ることが可能になります。

ある意味、自転車から車への進化と捉えることもできます。

DXによって得られる具体的メリット

一次産業

- 気象・作業ログなどのデータを活用し、作業効率や収穫量の向上へ

二次産業(製造業)

- 工程の可視化、作業時間の分析、不良品の発生率の低減

三次産業(サービス業)

- 顧客対応の効率化、稼働状況の分析、スタッフの配置最適化

共通のメリット

- 組織内ナレッジの形式知化

- 業務の再現性と属人性排除

- データに基づいた経営判断

中小企業がDXを進められない4つの壁

- データが整備されていない

- 業務ログやマニュアル、データを分析する基盤環境が整っていない。

- 過去に行ったことを振り返りたくても振り返ることができない。

- 業務ログやマニュアル、データを分析する基盤環境が整っていない。

- 業務フローの不在

- 誰がどんな作業をしているのか、プロセスが明文化されていない。

- ドキュメント化ができていない。できていてもデジタル化されていない。

- 新しく採用した人材がすぐに仕事をできる環境を整えられない。

- 業務フローの改善点を明確にできない

- 経営目標(KPI)が曖昧

- 成果指標や業績目標が曖昧なため、改善の方向性が不明確

- 期末ごとの振り返りなど経営計画を立てることができない。

- 成果指標や業績目標が曖昧なため、改善の方向性が不明確

- 人材と予算の不足

- 社内に専門知識がある人材がいない、導入予算が確保できない。

DXを現実的に進めるステップ

1. 業務の棚卸しと可視化

- 現状の業務と担当者、使用ツールを洗い出す

- チームや部署ごとにマニュアルや定期的に行なっている業務の指標を取ります。

- 指標を取ることで、現在行っている業務プロセスを可視化し、業務効率化をするための優先順位を決定することができます。

2. 効率化できる作業の優先順位決め

- 業務の可視化をすることで、日々の作業で繰り返し作業をしていることや、時間がかかっている作業を洗い出します。

3. 改善策の導入とフィードバック

- Step2で決定した作業を以前より効率良くするための方法に置き換えます。

- しばらく導入してみて、ユーザーである社内のメンバーや関係者の方にヒアリングを定期的にとることで、実行した自動化が時間が減るだけでなく満足度にもつながっているのかを確認し、継続的な改善の流れをつくります。

- 例:紙の申請書をGoogleフォームへ移行、Excel管理をクラウド共有に変更

4. KPIの設定と評価指標の設計

- 月次報告、業務時間、顧客満足度などを定量化

- 実際にどれくらいの業務効率が改善されたのか、業務時間が減ったのか、顧客満足度や生産効率が上がったのかを比較します。

- これをもとに今後どのくらいの業務改善ができるのかを指標として掲げることで、全体の意識を高めます。

外部リソースの活用

Step1に関しては、事業会社それぞれで独自にできる部分かもしれませんが、全体を通してどのように進めていけば良いかを自社で決定できない場合は、外部に委託した方が長期的な視点でリスクを抑えて導入が可能だと思います。

DXはもはや待ったなしの経営課題

人材不足、事業継続の難易度上昇、業務の属人化といった課題に直面している中小企業にとって、DXは「あった方がいい」ではなく「なければ生き残れない」時代に突入しています。

エンジンを新しくすれば、もっと遠くへ、もっと速く、もっと安全に進むことができます。

OpenAIのChatGPTをはじめとした生成AIの登場により、企業の情報活用や業務効率化の手段はさらに高度化しています。これは、DXの“エンジン”が一段階進化したことを意味します。

しかし、自転車から一気に飛行機を作ることは現実的ではありません。まずは車を作る段階、つまり、基礎的なデータ分析基盤の整備から始めることが重要です。

DX化が進んでいない企業こそ、まずは業務データの取得・可視化・活用を行える体制を整えることで、効率化の成果を早期に実感することができます。

まずは、小さな業務の可視化や棚卸しから始めてみませんか?私たちはその最初の一歩から伴走します。